Памяти профессора Константина Юльевича Литмановича

29 мая 2024 года исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося ангиохирурга и трансфузиолога, талантливого ученого, главного научного сотрудника отдела хирургии Российского НИИ гематологии и трансфузиологии, доктора медицинских наук, профессора Константина Юльевича Литмановича.

С именем Константина Юльевича связаны многие достижения отечественной сосудистой хирургии и трансфузиологии. С 1956 года до последнего дня жизни (1 октября 2004 года) он трудился в стенах хирургической клиники Российского НИИ гематологии и трансфузиологии.

Всех, кто общался с Константином Юльевичем, поражала и надолго запоминалась его удивительная душевная теплота, обаяние интеллигентности и высочайшей культуры. В нем сочеталась простота и доступность с яркими качествами сильной принципиальной личности, целеустремленного ученого — клинициста. За образом скромного и интеллигентного ленинградца – петербуржца скрывалась история жизни, как зеркало отразившая все трагические и великие стороны истории СССР и России.

Нелегок был жизненный путь Константина Юльевича. Школьные годы коренного ленинградца были омрачены арестом и расстрелом отца – деятеля промышленности г. Ленинграда, арестом и лагерным заключением матери. Навсегда эти события наложили отпечаток на действия и поступки Константина Юльевича, его бескомпромиссность в вопросах чести и честности, поддержки свободы мысли, круг его общения.

В 1941 году, в сентябре, когда сомкнулось кольцо блокады Ленинграда, не окончив школу, добровольцем он влился в ряды защитников города. С первых же дней пребывания на фронте Константин Юльевич находился на линии огня, служил в разведывательной роте. В течение 1941-1943гг он принимал участие в кровопролитнейшей обороне Невского пятачка, затем – в прорыве блокады Ленинграда. Уже в качестве военного фельдшера, командира санитарного взвода завершил войну в 1945 году участием в штурме Кенигсберга. Три ранения за время боевых действий, орден Красной звезды и боевые медали – все это показывает, что самые тяжкие пути войны пройдены были достойно и с честью. Профессор К.Ю. Литманович всегда гордился званием фронтовика, воплощал лучшие черты поколения военного времени и блокадных дней – скромность и достоинство, чувство сопереживания за потерянных родственников и друзей, мудрость многое пережившего человека.

После окончания войны и демобилизации Константин Юльевич окончил среднюю школу с золотой медалью, и поступил на лечебный факультет 1-го Ленинградского медицинского института им. акад. И.П. Павлова. Будучи студентом, Константин Юльевич активно включился в научную деятельность, разрабатывая проблемы использования венозного трансплантата для пластики артерий. Эта работу одобрил профессор Бакулев.

Сразу же после окончания 1-го Ленинградского медицинского института им. акад. И.П. Павлова в 1952 году К.Ю.Литманович был направлен в Ефимовскую районную больницу Ленинградской области, затем в больницу г. Ломоносова, где быстро завоевал авторитет активного хирурга.

С 1956 года жизнь и деятельность профессора Литмановича К.Ю. как ученого, хирурга и трансфузиолога связаны с Ленинградским научно- исследовательским институтом переливания крови /ЛИПК/ (ныне — Российский научно – исследовательский институт гематологии и трансфузиологии). В аспирантуре молодой ученый обрел мудрого и дальновидного научного руководителя в лице академика АМН СССР профессора Филатова А.Н. Им были быстро восприняты новые идеи зарождавшихся в отечественной медицине направлений – сосудистой хирургии, клинической коагулологии в хирургии, клинической трансфузиологии.

- К.Ю.Литманович при поступлении в аспирантуру ЛИПК (1956 год).

Следует отметить, что талант Константина Юльевича смог развиться благодаря создавшейся в стенах хирургической клиники и всего ЛИПК удивительной атмосферы научного поиска по самым различным направлениям медицины – хирургии, трансфузиологии, гематологии, трансплантологии, коагулологии, иммунологии. Заслуга создания подобной научной школы во многом принадлежала блестящим отечественным ученым – профессору Гессе Э.Р. и его преемнику академику Филатову А.Н. Глубочайшее уважение и благодарную память о них Константин Юльевич пронес через всю жизнь, считая своим первейшим долгом развитие идей научного наследия и сохранение доброго имени ученых – клиницистов, передавших ему свою преданность науке и медицине.

Основным научным направлением на первом этапе научной и клинической деятельности Константина Юльевича стала хирургическая ангиология – проблема восстановительной хирургии сосудов нижних конечностей при тромбоблитерирующих заболеваниях. Под руководством академика Филатова А.Н. в 1959 году Константин Юльевич блестяще выполнил и защитил работу на соискание ученой степени кандидата медицинских наук «Восстановительные операции при хронической непроходимости сосудов нижних конечностей», а в 1967 году – диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук «Ошибки, осложнения и неудачи восстановительных операций при хронической непроходимости магистральных артерий конечностей». В этих исследованиях был глубоко разработан целый ряд приоритетных в СССР и мировой практике направлений хирургической ангиологии.

Приоритетной и получившей широкое признание научной и клинической общественности стала разработка восстановительных операций на артериях с использованием аутологичной вены. В дальнейшем эта работа стала основанием для академика Филатова А.Н. предложить использование аутологичной вены для коронарной восстановительной хирургии. Литмановичем К.Ю. были экспериментально обоснованы и совместно с академиком Филатовым А.Н. впервые в СССР выполнены в клинике операции пластики магистральных артерий аллогенным трансплантатом, составным ауто-аллотрансплантатом, эндартерэктомии (интимотромбэктомии). При непосредственном участии Константина Юльевича были разработаны, успешно клинически апробированы и внедрены в производство первые отечественные протезы сосудов; активно изучались вопросы ангиографии для использования при реконструктивной хирургии терминального отдела аорты и артерий нижних конечностей. Большое внимание в практической деятельности профессор Литманович К.Ю. уделял изучению и использованию поясничной симпатэктомии. Проведена огромная научная работа по изучению особенностей клиники и оперативного лечения

больных с начальными формами сужения магистральных артерий конечностей, особенностей восстановительных операций у больных с тяжелыми ишемическими расстройствами, по применению восстановительных операций при болезни перевязанного сосуда и аневризмах, при повреждении сосудов и нервов конечностей, по использованию пластики магистральных сосудов при опухолевых заболеваниях. Константин Юльевич неоднократно обращал внимание на важность адекватной антикоагулянтной терапии для успеха восстановительных операций на сосудах. Он внес большой вклад в расширение возможностей клинической трансфузиологии в хирургии – применения различных инфузионных растворов, внутриартериальной перфузии и внутриартериальных вливаний при лечении больных тромбооблитерирующими заболеваниями артерий, использования аутологичной крови при восстановительных операциях на аорте и артериях.

Последние 25 лет профессор Литманович К.Ю. активно разрабатывал вопросы клинической и общей трансфузиологии.

Им были предложены новые патогенетически обоснованные программы восполнения кровопотери при реконструктивных операциях на магистральных артериях с использованием различных способов предоперационной заготовки аутологичной крови. Одними из первых в стране под его руководством стали интенсивно изучаться возможности лечебного плазмоцитафереза у больных с тромбооблитерирующими заболеваниями артерий; гравихирургические способы неспецифической стимуляции гемостаза у больных гемофилией; применение гемо- и плазмосорбции у больных гемобластозами; вопросы разработки и применения мембранного плазмафереза. Результаты этих исследований, проведенных под руководством и с непосредственным участием профессора Литмановича К.Ю., нашли отражение в ряде успешно защищенных диссертационных работ.

Константин Юльевич принимал самое живое и непосредственное участие в подготовке целого ряда организационно – методических документов Службы крови и клинической трансфузиологии, до сих пор являющихся действующей основой организации оказания трансфузиологической помощи населению России. В последние годы большое значение придавал Константин Юльевич разработке проблем лицензирования и аккредитации Службы крови России, стандартизации в клинической трансфузиологии, организации широкого внедрения аутологичных гемотрансфузий и повышению безопасности трансфузионной терапии. Этим вопросам он посвятил ряд публикаций и методических разработок.

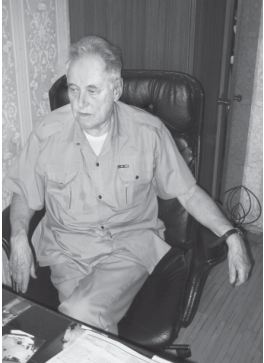

- Профессор, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Российского НИИ гематологии и трансфузиологии, Главный трансфузиолог Ленинграда-Санкт-Петербурга К.Ю.Литманович (2004 год).

С 1978 года профессор Литманович К.Ю.–первый главный трансфузиолог Комитета по здравоохранению Ленинграда — Санкт-Петербурга. Многие достижения Службы крови Санкт- Петербурга связаны с его активной деятельностью на этом посту: создание в Санкт-Петербурге первой в России центральной диагностической лаборатории для тестирования донорской крови на маркеры вирусных инфекций; организация компьютеризации подразделений Службы крови Санкт-Петербурга, деятельности единого донорского центра; создание новых отделений переливания крови в крупных стационарах города; разработка программы аккредитации подразделений Службы крови и трансфузионной терапии в клинических отделениях ЛПУ. Под руководством Константина Юльевича была подготовлена целевая программа развития трансфузиологии в Санкт- Петербурге, организован городской центр по заготовке и применению аутологичной крови. Константин Юльевич внес огромный вклад в создание и деятельность организационно — методического отдела Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга.

Следует подчеркнуть, что Константину Юльевичу свойственно было внимательно и критически оценивать результаты своей научной и клинической работы, что отразилось на тематике опубликованных работ и предопределило их высокую ценность для ученых и практических клиницистов. Надо отметить огромную хирургическую активность – он принимал участие в совместных операциях во многих научно-исследовательских клинических центрах и учреждениях практического здравоохранения СССР. До последнего рабочего дня Константин Юльевич проводил обширную клиническую консультативную деятельность.

Автор 155 научных работ, 3 патентов и изобретений, Почетный член Правления секции сердечно-сосудистых хирургов Хирургического научного общества Пирогова, профессор Литманович Константин Юльевич всегда был и остается примером беззаветного служения науке, истинной преданности гуманным идеалам отечественной и мировой медицины, образцом порядочности и скромности, редкого интеллекта и широты взглядов.

Коллеги и сотрудники Российского НИИ гематологии и трансфузиологии, Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга, Службы крови Санкт – Петербурга помнят и чтят память фронтовика, ученого, хирурга, трансфузиолога — Константина Юльевича Литмановича.

г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 16

г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 16

Коллективный договор НИИ 2019-2022.pdf

Коллективный договор НИИ 2019-2022.pdf

Читать pdf

Читать pdf